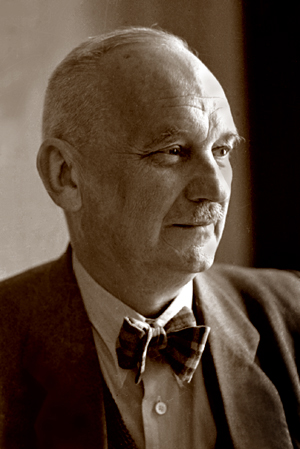

Wojciech Sylwester Piotr Rubinowicz (dt. Adalbert Silvester Peter Rubinowicz) wurde am 22. Februar 1889 in Sadagóra bei Czernowitz geboren. Czernowitz war damals – neben Lemberg – ein bedeutendes Kulturzentrum im Osten der österreichisch-ungarischen Monarchie. In Czernowitz wohnten im friedlichen Nebeneinander die Volksgruppen der Polen, Deutschen (Österreicher), Juden (die sich als „deutschsprachig, aber mosaischen Glaubens“ bezeichneten), Ukrainer (damals Ruthenen genannt), Rumänen und polnisch sprechender Armenier des armenisch-katholischen Ritus.

Czernowitz war damals – neben Lemberg – ein bedeutendes Kulturzentrum im Osten der österreichisch-ungarischen Monarchie. In Czernowitz wohnten im friedlichen Nebeneinander die Volksgruppen der Polen, Deutschen (Österreicher), Juden (die sich als „deutschsprachig, aber mosaischen Glaubens“ bezeichneten), Ukrainer (damals Ruthenen genannt), Rumänen und polnisch sprechender Armenier des armenisch-katholischen Ritus.

Wojciechs Vater, Damian Rubinowicz, war ein ehemaliger Kämpfer des polnischen Aufstandes gegen das Zarentum im Jahre 1863. Er war Pharmazeut, besaß eine Apotheke in Sadagóra,

Wojciechs Vater, Damian Rubinowicz, war ein ehemaliger Kämpfer des polnischen Aufstandes gegen das Zarentum im Jahre 1863. Er war Pharmazeut, besaß eine Apotheke in Sadagóra, dann in Czernowitz. Er wurde zweimal zum Bürgermeister von Sadagóra gewählt. Er bemühte sich um die Errichtung eines polnischen Lesesaales und förderte die Einführung des Unterrichtes der polnischen Sprache in der Volksschule. Wojciechs Mutter, Małgorzata (Margarethe) geb. Brodowska, war Tochter eines Gutsbesitzers.

dann in Czernowitz. Er wurde zweimal zum Bürgermeister von Sadagóra gewählt. Er bemühte sich um die Errichtung eines polnischen Lesesaales und förderte die Einführung des Unterrichtes der polnischen Sprache in der Volksschule. Wojciechs Mutter, Małgorzata (Margarethe) geb. Brodowska, war Tochter eines Gutsbesitzers. Wojciech wurde als zweites der sechs Geschwister geboren.

Wojciech wurde als zweites der sechs Geschwister geboren.

Leider sind vier von ihnen im Jugendalter an Tuberkulose gestorben. Auch Wojciech erkrankte an Tuberkulose des Hüftgelenkes, was eine lebenslange Behinderung verursachte. Er wurde im Kurort Zakopane,

Leider sind vier von ihnen im Jugendalter an Tuberkulose gestorben. Auch Wojciech erkrankte an Tuberkulose des Hüftgelenkes, was eine lebenslange Behinderung verursachte. Er wurde im Kurort Zakopane, im Sanatorium des Doktor Dłuski, des Ehemannes der Schwester von Madame Curie, behandelt.

im Sanatorium des Doktor Dłuski, des Ehemannes der Schwester von Madame Curie, behandelt.

Dem Wunsch seines Vaters folgend, sollte W.R. Pharmazeut werden und seine Apotheke übernehmen. Da aber W.R. auf kein langes Leben hoffte, verzichtete er auf den Erwerb eines praktischen Berufes und begann nach dem Abitur 1908

Dem Wunsch seines Vaters folgend, sollte W.R. Pharmazeut werden und seine Apotheke übernehmen. Da aber W.R. auf kein langes Leben hoffte, verzichtete er auf den Erwerb eines praktischen Berufes und begann nach dem Abitur 1908 das Physikstudium an der Czernowitzer Universität.

das Physikstudium an der Czernowitzer Universität.

Er studierte experimentelle Physik bei Prof. Joseph von Geitler, theoretische Physik bei Prof. Michael Radaković und Mathematik bei Prof. Joseph Plemelj. 1912 wurde er Assistent von Prof. Geitler.

Er studierte experimentelle Physik bei Prof. Joseph von Geitler, theoretische Physik bei Prof. Michael Radaković und Mathematik bei Prof. Joseph Plemelj. 1912 wurde er Assistent von Prof. Geitler.

Während des Studiums lernte er die Physikstudentin Else Norst kennen, die nach einer langen Verlobungszeit 1921 seine Ehefrau wurde.

Während des Studiums lernte er die Physikstudentin Else Norst kennen, die nach einer langen Verlobungszeit 1921 seine Ehefrau wurde.

Else war Tochter von Dr. Anton Norst, dem Sekretär an der Czernowitzer Universität und Schriftleiter der „Czernowitzer Zeitung“. Während der ersten Kriegsmonate war Norst Stadtkommandant von dem belagerten Czernowitz. Am 7. Juli 1914, drei Wochen vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges, promovierte W.R. zum Doktor aufgrund seiner Arbeit „Zur Frage der strengen Lösungen einiger Beugungsprobleme am Keil und Winkelspiegel“.

Else war Tochter von Dr. Anton Norst, dem Sekretär an der Czernowitzer Universität und Schriftleiter der „Czernowitzer Zeitung“. Während der ersten Kriegsmonate war Norst Stadtkommandant von dem belagerten Czernowitz. Am 7. Juli 1914, drei Wochen vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges, promovierte W.R. zum Doktor aufgrund seiner Arbeit „Zur Frage der strengen Lösungen einiger Beugungsprobleme am Keil und Winkelspiegel“. Sein Promotor (Doktorvater) war Prof. Geitler.

Sein Promotor (Doktorvater) war Prof. Geitler.

Der Einmarsch russischer Truppen in Czernowitz hinderte ihn an Fortsetzung des Physikstudiums. W.R. siedelte 1916 nach Grödig bei Salzburg um, wo schon seine Schwester Seweryna wohnte. In Grödig war er in der Kommandantur des Flüchtlingslagers St. Leonhards tätig.

Der Einmarsch russischer Truppen in Czernowitz hinderte ihn an Fortsetzung des Physikstudiums. W.R. siedelte 1916 nach Grödig bei Salzburg um, wo schon seine Schwester Seweryna wohnte. In Grödig war er in der Kommandantur des Flüchtlingslagers St. Leonhards tätig. Um weiter studieren zu können, ging W.R. nach München, wo ihm das Stipendium der Anschütz-Kaempfe-Stiftung das weitere Studium ermöglichte. Er wurde Student bei Prof. Arnold Sommerfeld (1868-1951).

Um weiter studieren zu können, ging W.R. nach München, wo ihm das Stipendium der Anschütz-Kaempfe-Stiftung das weitere Studium ermöglichte. Er wurde Student bei Prof. Arnold Sommerfeld (1868-1951). Dort sind seine ersten wissenschaftlichen Abhandlungen entstanden, u.A. „Die Beugungswelle in der Kirchhoffschen Theorie der Beugungserscheinungen“

Dort sind seine ersten wissenschaftlichen Abhandlungen entstanden, u.A. „Die Beugungswelle in der Kirchhoffschen Theorie der Beugungserscheinungen“ und „Bohrsche Frequenzbedingungen und Erhaltung des Impulsmomentes“.

und „Bohrsche Frequenzbedingungen und Erhaltung des Impulsmomentes“. Nach dem Kriegsende am Ende 1918 kam W.R. noch kurz nach Czernowitz, das jetzt an Rumänien fiel. Da die neuen Behörden auf rumänische Vortragssprache drängten, entschloß sich W.R. gemeinsam mit vielen anderen Wissenschaftlern Czernowitz für immer zu verlassen, und er siedelte nach Wien um, wo schon die Familie Norst wohnte.

Nach dem Kriegsende am Ende 1918 kam W.R. noch kurz nach Czernowitz, das jetzt an Rumänien fiel. Da die neuen Behörden auf rumänische Vortragssprache drängten, entschloß sich W.R. gemeinsam mit vielen anderen Wissenschaftlern Czernowitz für immer zu verlassen, und er siedelte nach Wien um, wo schon die Familie Norst wohnte.

W.R. bemühte sich um eine Anstellung in Paris bei Marie Curie-Skłodowska im Radium-Institut. Bevor er eine Antwort erhalten hatte, bekam er eine Einladung zum Niels Bohr Institut in Kopenhagen.

W.R. bemühte sich um eine Anstellung in Paris bei Marie Curie-Skłodowska im Radium-Institut. Bevor er eine Antwort erhalten hatte, bekam er eine Einladung zum Niels Bohr Institut in Kopenhagen.

In Kopenhagen arbeitete er zweimal einige Monate lang – 1920 als Stipendiat des Rask-Ørsted Fondets und 1922 als Stipendiat des Carlsberg Fondets.

In Kopenhagen arbeitete er zweimal einige Monate lang – 1920 als Stipendiat des Rask-Ørsted Fondets und 1922 als Stipendiat des Carlsberg Fondets. Auf Vorschlag von Prof. Plemelj, der nach dem Ende des Weltkrieges aus Czernowitz nach Ljubljana (Laibach) heimgekehrt war und dort eine slowenische Universität neu organisierte, wurde W.R. auf den Lehrstuhl der theoretischen Physik an der dortigen Universität berufen. 1921 heiratete er Dr. Elisabeth Norst.

Auf Vorschlag von Prof. Plemelj, der nach dem Ende des Weltkrieges aus Czernowitz nach Ljubljana (Laibach) heimgekehrt war und dort eine slowenische Universität neu organisierte, wurde W.R. auf den Lehrstuhl der theoretischen Physik an der dortigen Universität berufen. 1921 heiratete er Dr. Elisabeth Norst.

Schon Anfang 1918 erwog W.R. eine Übersiedlung nach Polen. Er schrieb einen Brief an den Krakauer Physiker Prof. Władysław Natanson und erhielt eine höfliche, aber unverbindliche Antwort. Er korrespondierte auch 1919 mit Prof. Kazimierz Fajans, der ihm den Umzug nach Polen nicht empfahl. Erst 1922 entschied sich W.R. den Lehrstuhl in Laibach zu verlassen und die Berufung auf den Lehrstuhl der Physik an der Allgemeinen Fakultät der Technischen Universität Lemberg (damals Lwów in Ostpolen) anzunehmen. Die Hochschule stellte ihm eine Dienstwohnung im 2. OG in der Nabielakastrasse 22 zur Verfügung. Dem jungen Wissenschafler mit bemerkenswerter Erfahrung in Wien, München und Kopenhagen wurde von anderen Professoren mit heftiger Abneigung begegnet. Es begannen Schikanen, zuerst wie üblich mit antisemitischem Beigeschmack. W.R. musste vor dem Fakultätsrat Zeugen und Dokumente vorstellen, um die Vorwürfe als unbegründet zurückweisen. Dann begann die Hetze gegen seine Ehefrau, die an der gleichen Hochschule als Oberassistentin am Lehrstuhl für Physik angestellt war. Aus Protest hat W.R. sich geweigert, seine Vorlesungen zu halten. Erst das Einschreiten des Mathematikers Prof. Kazimierz Bartel,

Schon Anfang 1918 erwog W.R. eine Übersiedlung nach Polen. Er schrieb einen Brief an den Krakauer Physiker Prof. Władysław Natanson und erhielt eine höfliche, aber unverbindliche Antwort. Er korrespondierte auch 1919 mit Prof. Kazimierz Fajans, der ihm den Umzug nach Polen nicht empfahl. Erst 1922 entschied sich W.R. den Lehrstuhl in Laibach zu verlassen und die Berufung auf den Lehrstuhl der Physik an der Allgemeinen Fakultät der Technischen Universität Lemberg (damals Lwów in Ostpolen) anzunehmen. Die Hochschule stellte ihm eine Dienstwohnung im 2. OG in der Nabielakastrasse 22 zur Verfügung. Dem jungen Wissenschafler mit bemerkenswerter Erfahrung in Wien, München und Kopenhagen wurde von anderen Professoren mit heftiger Abneigung begegnet. Es begannen Schikanen, zuerst wie üblich mit antisemitischem Beigeschmack. W.R. musste vor dem Fakultätsrat Zeugen und Dokumente vorstellen, um die Vorwürfe als unbegründet zurückweisen. Dann begann die Hetze gegen seine Ehefrau, die an der gleichen Hochschule als Oberassistentin am Lehrstuhl für Physik angestellt war. Aus Protest hat W.R. sich geweigert, seine Vorlesungen zu halten. Erst das Einschreiten des Mathematikers Prof. Kazimierz Bartel, eines Sejm-Abgeordneten und des zukünftigen Ministerpräsidenten von Polen, konnte den Streit beenden.

eines Sejm-Abgeordneten und des zukünftigen Ministerpräsidenten von Polen, konnte den Streit beenden.

W.R. erwog 1928 einen Wechsel zur Lemberger Jan-Kazimierz-Universität. Dies jedoch hätte dazu geführt, dass er die komfortable Dienstwohnung hätte räumen müssen, so dass er das Angebot ablehnte. 1928 gelang es W.R., das Auswahlprinzip für die Quadrupolstrahlung grüner Spektrallinien des Nordlichtes zu entdecken.

W.R. erwog 1928 einen Wechsel zur Lemberger Jan-Kazimierz-Universität. Dies jedoch hätte dazu geführt, dass er die komfortable Dienstwohnung hätte räumen müssen, so dass er das Angebot ablehnte. 1928 gelang es W.R., das Auswahlprinzip für die Quadrupolstrahlung grüner Spektrallinien des Nordlichtes zu entdecken. Das hat nach vielen Jahren Professor Alfred Kastler geholfen, das optische Pumpen zu entdecken (Nobelpreis 1966), was wiederum in der Praxis zur Schaffung des Lasers beigetraten hat.

Das hat nach vielen Jahren Professor Alfred Kastler geholfen, das optische Pumpen zu entdecken (Nobelpreis 1966), was wiederum in der Praxis zur Schaffung des Lasers beigetraten hat.

Unter den Mitarbeitern von W.R. ist vor allem sein Oberassistent Dr. Jan Blaton (1907-1948) zu erwähnen.

Unter den Mitarbeitern von W.R. ist vor allem sein Oberassistent Dr. Jan Blaton (1907-1948) zu erwähnen. Wegen linksradikaler Aktivitäten wurde er 1929 verurteilt und gefeuert, aber nach abgesessener Strafe konnte er die Forschungsarbeiten fortsetzen und wurde 1936 zum Direktor des Staatlichen Wetterdienstes ernannt, konnte aber auch bis zum Kriegsausbruch die wissenschaftliche Tätigkeit fortführen. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges gründete er die Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin mit, wurde dann Professor an der Krakauer Jagiellonen-Universität. 1948 kam er als Bergsteiger in einem Unfall im Tatra-Gebirge ums Leben.

Wegen linksradikaler Aktivitäten wurde er 1929 verurteilt und gefeuert, aber nach abgesessener Strafe konnte er die Forschungsarbeiten fortsetzen und wurde 1936 zum Direktor des Staatlichen Wetterdienstes ernannt, konnte aber auch bis zum Kriegsausbruch die wissenschaftliche Tätigkeit fortführen. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges gründete er die Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin mit, wurde dann Professor an der Krakauer Jagiellonen-Universität. 1948 kam er als Bergsteiger in einem Unfall im Tatra-Gebirge ums Leben.

1931 wurden Wojciech und Else Eltern des einzigen Sohnes Jan. Ein Jahr später erwarb die Familie eine Villa in Lemberg in der Zielona-Strasse 95 (heute 91).

1931 wurden Wojciech und Else Eltern des einzigen Sohnes Jan. Ein Jahr später erwarb die Familie eine Villa in Lemberg in der Zielona-Strasse 95 (heute 91). Im Jahre 1937 wurde die Allgemeine Fakultät der Lemberger Technischen Universität abgeschafft. Gleichzeitig wurde nach dem Umzug von Professor Szczeniowski nach Wilna der Lehrstuhl für theoretische Physik an der Lemberger Jan-Kazimierz-Universität frei. W.R. wurde zum Leiter des Lehrstuhles mit dem Sitz in der Długosz-Strasse 8 ernannt. Sein Assistent wurde Dr. Wasyl Miliańczuk (1904-1958),

Im Jahre 1937 wurde die Allgemeine Fakultät der Lemberger Technischen Universität abgeschafft. Gleichzeitig wurde nach dem Umzug von Professor Szczeniowski nach Wilna der Lehrstuhl für theoretische Physik an der Lemberger Jan-Kazimierz-Universität frei. W.R. wurde zum Leiter des Lehrstuhles mit dem Sitz in der Długosz-Strasse 8 ernannt. Sein Assistent wurde Dr. Wasyl Miliańczuk (1904-1958), ein Ukrainer, der nach 1945 W.R.s Nachfolger auf dem Lemberger Lehrstuhl wurde. W.R. fand auch Zeit, um an öffentlichen Vorlesungen der Polnischen Physikalischen Gesellschaft teilzunehmen.

ein Ukrainer, der nach 1945 W.R.s Nachfolger auf dem Lemberger Lehrstuhl wurde. W.R. fand auch Zeit, um an öffentlichen Vorlesungen der Polnischen Physikalischen Gesellschaft teilzunehmen.

Am 20. September 1939 aufgrund des geheimen Hitler-Stalin-Pakts marschierte in Lemberg die Sowjetarmee ein. Die Lemberger wurden unfreiwillig zu Sowjetbürgern erklärt. Am 15. Januar 1940 wurde die polnische Jan-Kazimierz-Universität in sowjetisch-ukrainische Iwan-Franko-Universität umbenannt. W.R., wie auch der Großteil der polnischen Professoren, behielt seinen Lehrstuhl, nur das Physikalische Institut wurde in die Św. Mikołaja-Strasse 4

Am 20. September 1939 aufgrund des geheimen Hitler-Stalin-Pakts marschierte in Lemberg die Sowjetarmee ein. Die Lemberger wurden unfreiwillig zu Sowjetbürgern erklärt. Am 15. Januar 1940 wurde die polnische Jan-Kazimierz-Universität in sowjetisch-ukrainische Iwan-Franko-Universität umbenannt. W.R., wie auch der Großteil der polnischen Professoren, behielt seinen Lehrstuhl, nur das Physikalische Institut wurde in die Św. Mikołaja-Strasse 4 ubersiedelt. Nach dem Einmarsch der Nazi-Truppen im Juni 1941 wurde die Universität, wie alle Hochschulen, geschlossen. W.R. lehrte an einer Chemie-Berufsschule und nahm an geheimer Fortbildung polnischer Studenten teil. Er war auch fiktiv im biologischen Laboratorium des Prof. Rudolf Weigl angestellt, das das Flecktyphusserum für die deutsche Wehrmacht herstellte. Der Ausweis vom Labor schützte vor Repressalien seitens deutscher Behörden im Falle einer Festnahme. W.R. half auch verfolgten Juden, u.a. dem berühmten Mathematiker Prof. Julius Schauder, der jedoch später von den Nazis ermordet wurde. Im Keller der Villa in der Zielona-Strasse wurde während der deutschen Besatzung ein Rundfunkempfänger versteckt, und W.R.s Ehefrau

ubersiedelt. Nach dem Einmarsch der Nazi-Truppen im Juni 1941 wurde die Universität, wie alle Hochschulen, geschlossen. W.R. lehrte an einer Chemie-Berufsschule und nahm an geheimer Fortbildung polnischer Studenten teil. Er war auch fiktiv im biologischen Laboratorium des Prof. Rudolf Weigl angestellt, das das Flecktyphusserum für die deutsche Wehrmacht herstellte. Der Ausweis vom Labor schützte vor Repressalien seitens deutscher Behörden im Falle einer Festnahme. W.R. half auch verfolgten Juden, u.a. dem berühmten Mathematiker Prof. Julius Schauder, der jedoch später von den Nazis ermordet wurde. Im Keller der Villa in der Zielona-Strasse wurde während der deutschen Besatzung ein Rundfunkempfänger versteckt, und W.R.s Ehefrau hörte Nachrichten aus London für die polnische Untergrundpresse ab. Der Besitz eines Empfängers wurde damals für Polen mit der Todesstrafe bestraft.

hörte Nachrichten aus London für die polnische Untergrundpresse ab. Der Besitz eines Empfängers wurde damals für Polen mit der Todesstrafe bestraft.

Am 27. Juli 1944 ist Lemberg wieder unter die Sowjetherrschaft geraten. Zuerst hofften die Lemberger Polen, dass Lemberg polnisch bleibt, aber nach dem Abkommen von Jalta blieben die polnischen Ostgebiete in den Grenzen der Sowjetunion. Im Jahre 1945, als schon die letzte Hoffnung verschwand, entschied sich Familie Rubinowicz, Lemberg endgültig zu verlassen und in die übrig gebliebenen polnischen Gebiete zu ziehen. Viele polnische Universitäten boten Anstellung an:

Am 27. Juli 1944 ist Lemberg wieder unter die Sowjetherrschaft geraten. Zuerst hofften die Lemberger Polen, dass Lemberg polnisch bleibt, aber nach dem Abkommen von Jalta blieben die polnischen Ostgebiete in den Grenzen der Sowjetunion. Im Jahre 1945, als schon die letzte Hoffnung verschwand, entschied sich Familie Rubinowicz, Lemberg endgültig zu verlassen und in die übrig gebliebenen polnischen Gebiete zu ziehen. Viele polnische Universitäten boten Anstellung an:

• Lublin am 14.07.1945

• Lublin am 14.07.1945

• Posen 31.07.1945

• Posen 31.07.1945

• Lodz 8.09.1945

• Lodz 8.09.1945

• Warschau 9.09.1945

• Warschau 9.09.1945

• Breslau 26.09.1945.

• Breslau 26.09.1945.

Die Mehrzahl der Lemberger Professoren zog geschlossen nach Breslau, um dort eine polnische Universität zu gründen. Aber W.R. entschied sich, das Warschauer Angebot anzunehmen. Im Dezember 1945 fuhr die Familie Rubinowicz in einem Güterwagen im „Professorenzug" nach Krakau und im März 1946 weiter nach Warschau. Dort wurde sie im Wohnhaus der Universität an der Hoża-Strasse 74,

Die Mehrzahl der Lemberger Professoren zog geschlossen nach Breslau, um dort eine polnische Universität zu gründen. Aber W.R. entschied sich, das Warschauer Angebot anzunehmen. Im Dezember 1945 fuhr die Familie Rubinowicz in einem Güterwagen im „Professorenzug" nach Krakau und im März 1946 weiter nach Warschau. Dort wurde sie im Wohnhaus der Universität an der Hoża-Strasse 74, ein paar Schritte vom Physikalischen Institut, einquartiert. Im Mai 1946 begann W.R. die Vorlesungen für die Studenten der theoretischen Physik.

ein paar Schritte vom Physikalischen Institut, einquartiert. Im Mai 1946 begann W.R. die Vorlesungen für die Studenten der theoretischen Physik. Er wurde Leiter des Lehrstuhls für theoretische Mechanik, da der Lehrstuhl für theoretische Physik von Prof. Białobrzeski besetzt war. Als Prof. Leopold Infeld (1898-1968)

Er wurde Leiter des Lehrstuhls für theoretische Mechanik, da der Lehrstuhl für theoretische Physik von Prof. Białobrzeski besetzt war. Als Prof. Leopold Infeld (1898-1968) 1950 aus Kanada zurückkehrte, wurde ein Institut für Theoretische Physik gegründet. Der Lehrstuhl für theoretische Mechanik wurde in den Lehrstuhl für Theoretische Physik II, später in den Lehrstuhl für Mechanik und Optik umbenannt. In den Jahren 1950-1953 hielt W.R. auch Vorlesungen im Mathematischen Institut in Warschau. Zum Kreis seiner Mitarbeiter in Warschau gehörten u.a. Roman Stanisław Ingarden, Marian Günther, Jerzy Rayski, später Bolesław Fabiański, Kazimierz Gniadek, Bogdan Karczewski, Jerzy Krebs, Tadeusz Kripiec, Adam Kujawski und Jan Petykiewicz.

1950 aus Kanada zurückkehrte, wurde ein Institut für Theoretische Physik gegründet. Der Lehrstuhl für theoretische Mechanik wurde in den Lehrstuhl für Theoretische Physik II, später in den Lehrstuhl für Mechanik und Optik umbenannt. In den Jahren 1950-1953 hielt W.R. auch Vorlesungen im Mathematischen Institut in Warschau. Zum Kreis seiner Mitarbeiter in Warschau gehörten u.a. Roman Stanisław Ingarden, Marian Günther, Jerzy Rayski, später Bolesław Fabiański, Kazimierz Gniadek, Bogdan Karczewski, Jerzy Krebs, Tadeusz Kripiec, Adam Kujawski und Jan Petykiewicz.

W.R. führte einen regen Briefaustausch mit vielen Physikern in aller Welt, auch in der Zeit des Kalten Krieges, wo jeder Kontakt mit dem Westen von der Geheimpolizei misstrauisch beäugt wurde.

W.R. führte einen regen Briefaustausch mit vielen Physikern in aller Welt, auch in der Zeit des Kalten Krieges, wo jeder Kontakt mit dem Westen von der Geheimpolizei misstrauisch beäugt wurde.

Zu den wichtigsten Korrespondenten zählten: sein Münchener Altmeister Prof. Arnold Sommerfeld (1868-1951),

Zu den wichtigsten Korrespondenten zählten: sein Münchener Altmeister Prof. Arnold Sommerfeld (1868-1951),

die Nobelpreisträger Niels Bohr (1885-1962)

die Nobelpreisträger Niels Bohr (1885-1962) und Albert Kastler (1902-1984).

und Albert Kastler (1902-1984).

Er traf sie mehrmals während der Auslandsbesuche und in Polen. Nach dem Empfang des Nobelpreises sagte Kastler, dass die Forschungen W.R.s zur Entdeckung des optischen Pumpens beigetragen haben. Zum 80. Geburtstag (1969) widmete Kastler dem Jubilar ein witziges Gedicht.

Er traf sie mehrmals während der Auslandsbesuche und in Polen. Nach dem Empfang des Nobelpreises sagte Kastler, dass die Forschungen W.R.s zur Entdeckung des optischen Pumpens beigetragen haben. Zum 80. Geburtstag (1969) widmete Kastler dem Jubilar ein witziges Gedicht.

W.R. wurde im Jahre 1960 im Alter von 71 Jahren in den Ruhestand versetzt. Er arbeitete weiter an seinen Forschungen, traf sich zu Hause mit seinen jungen Mitarbeitern.

W.R. wurde im Jahre 1960 im Alter von 71 Jahren in den Ruhestand versetzt. Er arbeitete weiter an seinen Forschungen, traf sich zu Hause mit seinen jungen Mitarbeitern. Im Jahre 1969, nach 48 Jahren Ehe, verstarb seine Ehefrau.

Im Jahre 1969, nach 48 Jahren Ehe, verstarb seine Ehefrau. W.R.s Gesundheit verschlechterte sich allmählich. Zu seinem Leidwesen musste er in die Wohnung seines Sohnes umziehen, wo man ihm Pflege anbieten konnte. Dort konnte er weiterhin wissenschaftlich arbeiten und sich mit seinen Mitarbeitern treffen. Er erlebte noch die Geburt beider Enkelinnen: Anna und Barbara.

W.R.s Gesundheit verschlechterte sich allmählich. Zu seinem Leidwesen musste er in die Wohnung seines Sohnes umziehen, wo man ihm Pflege anbieten konnte. Dort konnte er weiterhin wissenschaftlich arbeiten und sich mit seinen Mitarbeitern treffen. Er erlebte noch die Geburt beider Enkelinnen: Anna und Barbara.

Im Jahre 1970 musste er sich einem schweren chirurgischen Eingriff unterziehen, konnte aber nach einer langen Genesung seine Arbeit fortsetzen. Er ist am 13. Oktober 1974 im Alter von 86 Jahren gestorben und wurde auf dem Powązki-Friedhof im Familiengrab beerdigt.

Im Jahre 1970 musste er sich einem schweren chirurgischen Eingriff unterziehen, konnte aber nach einer langen Genesung seine Arbeit fortsetzen. Er ist am 13. Oktober 1974 im Alter von 86 Jahren gestorben und wurde auf dem Powązki-Friedhof im Familiengrab beerdigt.

Im Jahre 1931 wurde er zum Korrespondenzmitglied, 1947 zum aktiven Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften zu Krakau gewählt, 1952 wurde er ordentliches Mitglied der neuen Polnischen Akademie der Wissenschaften zu Warschau.

Im Jahre 1931 wurde er zum Korrespondenzmitglied, 1947 zum aktiven Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften zu Krakau gewählt, 1952 wurde er ordentliches Mitglied der neuen Polnischen Akademie der Wissenschaften zu Warschau.

Er wurde mit der Ehrendoktorwürde dreier Universitäten geehrt: 1960 der Ost-Berliner Humboldt-Universität, 1964 der Krakauer Jagellonen-Universität,

Er wurde mit der Ehrendoktorwürde dreier Universitäten geehrt: 1960 der Ost-Berliner Humboldt-Universität, 1964 der Krakauer Jagellonen-Universität, 1970 der Breslauer Universität.

1970 der Breslauer Universität.

Seinen Namen trägt die Wissenschaftliche Bibliothek des Institutes für Theoretische Physik der Uni Warschau. Auf dem Haus, wo W.R. wohnte, wurde eine Gedenktafel angebracht.

Seinen Namen trägt die Wissenschaftliche Bibliothek des Institutes für Theoretische Physik der Uni Warschau. Auf dem Haus, wo W.R. wohnte, wurde eine Gedenktafel angebracht.

Anmerkung: Rubinowicz bediente sich in deutsch- und englischsprachigen Veröffentlichungen der lateinischen Namensform des Vornamens Wojciech – Adalbert.

Er hat etwa 90 wissenschaftliche Abhandlungen veröffentlicht.

Über seine wichtigsten wissenschaftlichen Errungenschaften sagte er 1962 in einem Interview für den Polnischen Rundfunk:

“Mein Interesse an der theoretischen Physik galt den drei Gebieten: vor allem der Quantentheorie, danach der Lichtbeugung und schließlich den mathematischen Problemen der theoretischen Physik.

Mein erster Erfolg auf dem Gebiete der Quantentheorie war die Entdeckung der Auswahlregeln, die ich im Jahre 1918 veröffentlicht habe. Es beruhte auf der Tatsache, dass ich Regeln angegeben habe, die Atome bei der Lichtemission befolgen müssen. Diese Regeln sind Naturgesetze, die ausnahmslos gelten und als solche durch alle Physiker anerkannt wurden.

Es war 1928 eine Sensation, als Ira Sprague Bowen, der spätere Direktor der weltberühmten Mount Wilson Sternwarte, in den kosmischen Nebelschwaden einige Spektrallinien entdeckte, die er „verboten“ nannte, weil sie den Auswahlregeln widersprachen. Einige Zeit meinten damals einige Physiker, dass die Auswahlregeln nur ein physikalisches Gesetz darstellen, dass nur einigermaßen genau gilt. Im gleichen Jahr 1928 gelang es mir zu beweisen, dass der Mechanismus der Entstehung dieser Linien ganz anders ist als im Falle der üblich beobachtenden Spektrallinien. Sie unterliegen anderen Auswahlregeln. Ich zeigte eine komplette Theorie dieser Spektrallinien und zeigte die berühmte grüne Spektrallinie des Polarlichtes als die Linie, anhand derer meine theoretischen Voraussagen sich prüfen ließen. Die Experimente, die aufgrund meiner Abhandlungen in den Vereinigten Staaten an dieser Linie durchgeführt wurden, sowie im berühmten Laboratorium des Professors Pieter Zeeman in Amsterdam auf anderen Spektrallinien, bewiesen die Richtigkeit meiner theoretischen Erwägungen.

Unter meinen Abhandlungen über die Lichtbeugungstheorie sind an erster Stelle die Abhandlungen zu erwähnen, die den jahrhundertelang dauernden Streit zwischen den Anschaungen von Young und Fresnel über Lichtbeugungserscheinungen entschieden haben. Die erste Theorie dieser Erscheinung gab der englische Physiker Thomas Young noch im Jahre 1801 an. Die Theorie nahm an, dass das Licht, das auf eine Öffnung fällt, auf deren Kante zerstreut wird, und so die Beugungserscheinung entsteht. Einige Jahre später, im Jahre 1816 gab der französische Physiker Auguste Fresnel Argumente, die den Anschaungen Youngs widersprachen, so dass endlich 1819 Young in einem an Fresnel gerichtetem Brief selbst seiner Theorie abgeschworen hat. Im Jahre 1882 zeigte der deutsche Physiker Gustav Robert Kirchhoff, wie man Fresnels Theorie genau formulieren kann. Seitdem herrschte unter den Physikern die Meinung, dass man nur Fresnels Meinungen als richtig anerkennen sollte. Intuitiv ahnend, dass auch Youngs Meinungen ein Körnchen Wahrheit enthalten, habe ich mich mit dieser Frage 1917 mit jugendlichem Elan beschäftigt und bewiesen, dass man die durch Kirchhoffs Gleichungen beschriebene Wellenbewegung mathematisch ganz genau so umformen kann, dass sie die Beugungserscheinungen aus Youngs Blickpunkt, also durch die Zerstreuung auf der Öffnungskante beschreiben. Auf diese Weise wurde bewiesen, dass Youngs und Fresnels Ansichten absolut gleichwertig sind. Im vorigen (1961) Jahre nahm ich mit großer Genugtuung zur Kenntnis, dass meine Theorie von Professor Wolf in den Vereinigten Staaten weit ausgebaut wurde.

Über meine mathematischen Abhandlungen möchte ich nicht reden, da sie Probleme betreffen, die sich nicht in Kürze erklären lassen“.

Eine detaillierte Besprechung der wissenschaftlichen Tätigkeit Rubinowiczs befindet sich in der in „Selected Papers“ (1975) enthaltenen Autobiographie.

Rubinowicz veröffentlichte 17 Bücher, darunter 8 Neuauflagen, u.A.:

1957 Die Beugungswelle in der Kirchhoffschen Theorie der Beugung, PWN Warschau

1957 Die Beugungswelle in der Kirchhoffschen Theorie der Beugung, PWN Warschau

1957 Quantentheorie des Atoms, Joh. Amb. Barth, Leipzig

1957 Quantentheorie des Atoms, Joh. Amb. Barth, Leipzig

1965 The Miyamoto-Wolf Diffraction Wave in: Progress in Optics Vol. IV, North Holland Publishing Company, Amsterdam

1965 The Miyamoto-Wolf Diffraction Wave in: Progress in Optics Vol. IV, North Holland Publishing Company, Amsterdam

1966 Die Beugungswelle in der Kirchhoffschen Theorie der Beugung, 2. Aufl., PWN u. Springer-Verlag

1966 Die Beugungswelle in der Kirchhoffschen Theorie der Beugung, 2. Aufl., PWN u. Springer-Verlag

1968 Quantum Mechanics, PWN u. Elsevier Publishing Company

1968 Quantum Mechanics, PWN u. Elsevier Publishing Company

1973 Sommerfeldsche Polynommethode, PWN u. Springer-Verlag

1973 Sommerfeldsche Polynommethode, PWN u. Springer-Verlag

Bibliografie:

Adalbert Rubinowicz: Selected Papers, PWN – Polish Scientific Publishers, Warszawa 1975

Adalbert Rubinowicz: Selected Papers, PWN – Polish Scientific Publishers, Warszawa 1975

Weblinks:

Physikalische Fakultät der Warschauer Universität

Physikalische Fakultät der Warschauer Universität

Sources for History of Quantum Physics (→ Author Catalog)

Sources for History of Quantum Physics (→ Author Catalog)

The Mathematics Genealogy Project

The Mathematics Genealogy Project

Wikipedia

Wikipedia

Beilagen:

A. Rubinowicz: Die Beugungswelle in der Kirchhoffschen Theorie der Beugungserscheinungen

A. Rubinowicz: Die Beugungswelle in der Kirchhoffschen Theorie der Beugungserscheinungen

A. Rubinowicz: Bohrsche Frequenzbedingungen und Erhaltung des Impulsmomentes

A. Rubinowicz: Bohrsche Frequenzbedingungen und Erhaltung des Impulsmomentes

A. Rubinowicz: Zum Zeemaneffekt der grünen Nordlichtlinie

A. Rubinowicz: Zum Zeemaneffekt der grünen Nordlichtlinie

Bibliografie Wojciech Rubinowicz

Bibliografie Wojciech Rubinowicz

Amateurfilm um 1937 (0,662 MB)

Amateurfilm um 1937 (0,662 MB)

Amateurfilm um 1972 (1,488 MB)

Amateurfilm um 1972 (1,488 MB)